「布団に入ってもなかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝スッキリ起きられない」──そんな睡眠の悩みを抱えていませんか?

ぐっすり眠れない日が続くと、心も体もどんどん疲弊してしまいます。たとえ眠れていたとしても、朝起きたときに「まだ疲れている」と感じるようであれば、それは睡眠の質が下がっているサインかもしれません。

睡眠は、私たちの健康や心の安定にとって欠かせないものです。質のよい睡眠が取れていないと、日中の集中力や気力が落ち、疲れが取れにくくなり、さらには自律神経のバランスにも影響を与えてしまいます。また、睡眠不足はホルモンバランスや免疫力の低下にもつながり、身体のさまざまな不調を引き起こすこともあります。

「年齢のせいかな」「忙しいから仕方ない」と放っておかずに、一度ご自身の体と向き合ってみることが大切です。

この記事では、睡眠の不調の原因やその対策、改善方法、そして整体でできるアプローチについて、やさしく、わかりやすく解説していきます。心地よい眠りを取り戻すヒントが、きっと見つかるはずです。

睡眠の質が悪くなる原因とは?

ストレスと自律神経の乱れ

現代人の睡眠の悩みの大きな原因のひとつが「ストレス」です。仕事や人間関係、家事や育児など、日々のストレスが積み重なると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

自律神経は、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)で成り立っています。寝るときには副交感神経が優位になることで深い眠りに入れるのですが、ストレスが多いと交感神経が優位のままになり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

ストレスが原因の睡眠不調は、精神的な不安だけでなく、体の筋緊張やホルモン分泌にも影響を与えるため、慢性的な疲労感や倦怠感につながることもあります。

スマホやパソコンなどの光刺激

寝る前のスマホやPCの使用も、睡眠の質に大きな影響を与えます。ブルーライトと呼ばれる光は脳を覚醒させてしまうため、体は眠りたいのに頭は冴えている…という状態になり、なかなか深い眠りに入れません。

ブルーライトを浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌も抑制されてしまい、眠気が遠のいてしまいます。特に就寝前1時間は、画面から離れて穏やかな時間を過ごすことが、良質な睡眠への第一歩です。

運動不足・不規則な生活

体を動かしていないと、適度な疲労が得られず、体が「休むモード」に入りにくくなります。また、生活リズムが乱れていると、体内時計も狂い、自然な眠気が起こりにくくなってしまいます。

日中に光を浴びながら適度に体を動かすことは、夜の睡眠リズムを整えるうえでもとても大切です。夜勤やシフト制の仕事など、生活リズムが乱れがちな方ほど意識して生活を調整する必要があります。

メラトニン分泌の低下

睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」は、私たちが自然に眠りに入るために欠かせないホルモンです。夜になるとメラトニンの分泌が高まり、眠気を感じるようになります。しかし、夜遅くまでの強い光の刺激や、生活リズムの乱れによってメラトニンの分泌が抑えられると、自然な眠気が起こらず、寝つきが悪くなることがあります。

▼ あわせてチェックしたい記事 ▼

加齢や不規則な生活が続くことでメラトニンの分泌は減少する傾向にあります。そのため、40代以降になると「以前より眠れなくなった」と感じる方が増えてきます。

更年期と睡眠の関係

特に女性は、更年期にさしかかる40代後半〜50代にかけて、ホルモンバランスが大きく変化します。エストロゲンという女性ホルモンの分泌が減少すると、自律神経の働きが不安定になり、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりといった睡眠の質の低下を感じやすくなります。

ホットフラッシュや発汗、不安感なども重なることで、心身ともに落ち着かず、慢性的な睡眠不足に陥ることも少なくありません。

更年期の時期は、生活習慣の見直しや、体と心のバランスを整えるサポートがとても大切です。整体による穏やかな施術は、自律神経の安定にもつながり、安心感を得られる手段の一つとなるでしょう。

▼ あわせてチェックしたい記事 ▼

睡眠不足が引き起こす悪循環

十分な睡眠が取れない状態が続くと、脳と体がしっかり休息できず、疲れが取れないばかりか、免疫力の低下・ホルモンバランスの乱れ・集中力の低下・気分の落ち込みなど、さまざまな不調の原因になります。

また、睡眠不足が続くと「ちゃんと寝なきゃ」という焦りが強くなり、余計に眠れなくなるという悪循環に陥ることもあります。これを防ぐには、睡眠に対して「完璧を求めすぎない」ことも大切です。

睡眠を改善するための生活習慣と対策

朝日を浴びて体内時計をリセット

起床後すぐに太陽の光を浴びることで、体内時計が整い、夜には自然な眠気が起きやすくなります。毎朝カーテンを開けて、5〜10分程度でも良いので日光を浴びる習慣をつけましょう。

日光を浴びることで、セロトニンという「幸せホルモン」も分泌されます。セロトニンは夜になるとメラトニンに変換されるため、質の高い睡眠には朝の活動がとても重要なのです。

就寝前のリラックスタイムをつくる

寝る1時間前からは、なるべくスマホやテレビの使用を控え、脳を休める時間をつくりましょう。照明を少し暗くしたり、アロマやハーブティーを取り入れるのもおすすめです。

また、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることも副交感神経を優位にし、スムーズな入眠を助けてくれます。

軽い運動やストレッチを習慣に

寝る前に激しい運動をするのは逆効果ですが、軽いストレッチや深呼吸などで副交感神経を優位にすることで、眠りにつきやすくなります。

おすすめは、股関節や肩甲骨周りのゆるやかな体操です。血流が促進され、自然と体がリラックス状態に入りやすくなります。

寝る前の食事やカフェインに注意

就寝前の食事は消化にエネルギーを使うため、睡眠の妨げになります。特にカフェインは4~6時間体内に残るため、夕方以降は避けるようにしましょう。

アルコールも一見寝つきをよくするように思えますが、睡眠の質を下げてしまうため注意が必要です。なるべく水やノンカフェインのお茶などを選ぶようにしましょう。

睡眠のお悩みに整体ができること

自律神経を整える整体の役割

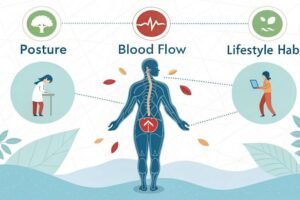

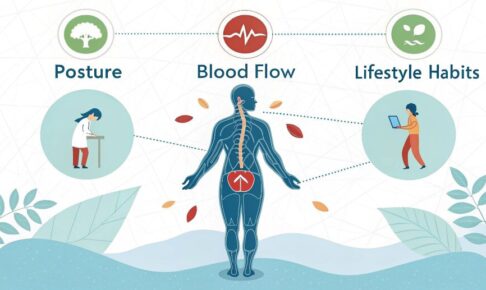

整体は、骨格や筋肉のバランスを整えることで、血流やリンパの流れを促進し、自律神経の働きを整える効果が期待できます。自律神経が安定すると、眠りに入りやすくなり、夜中に目が覚めにくくなることがあります。

特に首・肩・背中の緊張が強い方は、副交感神経がうまく働きにくくなっているため、整体でゆるめることが大きな助けになります。

筋肉の緊張をゆるめてリラックス

現代人は、パソコンやスマホの使用によって首・肩・背中の筋肉が常に緊張しがちです。整体で筋肉のコリをほぐすと、体がリラックスしやすくなり、自然と眠りに入れるようになります。

また、精神的なストレスが筋緊張として現れている場合も多いため、全身のめぐりを整えることが心の安定にもつながります。

▼ あわせてチェックしたい記事 ▼

呼吸を深くするための姿勢調整

猫背や巻き肩など、姿勢が悪いと呼吸が浅くなりがちです。整体では、姿勢を整えることで呼吸が深くなり、心身ともに落ち着いた状態に導くことができます。

深い呼吸は、副交感神経を優位にするため、リラックス状態を作り出すのに非常に効果的です。

睡眠改善のために整体を受けるメリット

対症療法ではなく、根本的な体の調整

整体は、単なるマッサージではなく、根本から体のバランスを整える施術です。睡眠に関する悩みがある方は、薬に頼る前に、まずは体の状態を整えることから始めてみるのも一つの方法です。

長期的に見ても、体の歪みを整えていくことは、自然な睡眠リズムの確立に大きく役立ちます。

継続的なケアで睡眠の質が安定

1回の施術でもリラックス効果はありますが、定期的に受けることで自律神経が安定し、睡眠の質が向上しやすくなります。特に慢性的な不眠に悩んでいる方は、生活習慣の見直しと整体を組み合わせるのがおすすめです。

自分では気づきにくい体の緊張や生活習慣のクセも、専門家の視点からチェックすることでより良い対策が見つかります。

まとめ:ぐっすり眠れる体づくりを整体でサポート

睡眠は、私たちの健康と直結しています。しっかり眠れていないと、どんなに栄養を摂っても、どれだけ休んでも、疲れが抜けにくくなってしまいます。

不眠の原因は一つではなく、ストレス・自律神経の乱れ・生活習慣・姿勢・ホルモン分泌など、複数の要素が絡んでいます。だからこそ、心と体の両面からアプローチすることが大切です。

整体は、身体の緊張をゆるめ、自律神経を整えることで、睡眠の質を改善するための心強いサポートになります。

「最近ぐっすり眠れないな…」と感じている方は、まずは生活を見直し、そして整体で体を整えてみてください。健やかな睡眠が戻ってくることで、毎日がもっと元気に、前向きに過ごせるようになるはずです。

どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。あなたに合った睡眠改善の方法を、一緒に見つけていきましょう。

コメントを残す